La source du rêve

Visites au Québec

lundi 16 juin 2025

Croisière à Tétreaultville, le 16 juin 2025

mercredi 14 août 2024

Montréal, le 14 août 2024

C’est en

5138, selon leur calendrier que nous partons à la découverte du monde des

Olmèques dans le musée de Pointe à

Callière qui, nous le verront, sont les grands responsables de la déchéance de

Montréal comme capitale du Canada.

Ils n’ont

pas laissé de traces écrites, sauf un système numérique qui mesurait le

temps Comme on sait que la terre a 6000 ans, soyons indulgent pour une

petite erreur de moins d’un millénaire. Ils maîtrisaient la connaissance du

zéro (représenté par un coquillage) et estimaient la longueur d’une année à 365

jours, pas si mal.

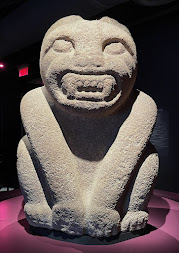

Les Olmèques

sont, une civilisation de la Mésoamérique qui vécue dans le golfe du Mexique

bien avant les Aztèques et les Mayas, mais ils en sont les précurseurs. D’immenses statues de pierre, 17 au total,

furent retrouvées ainsi que de nombreux autres objets donnant une idée de leur

mode de vie. Les têtes colossales en

pierre exposées sont à couper le

souffle, imaginons leur découverte accidentelle.

Ils avaient maîtrisé

la culture du maïs et de l’hévéa, leur nom vient d’ailleurs de cette

connaissance du caoutchouc. Ils faisaient avec celui-ci des balles pour jouer

au tlacho et des équipements de protection pour les joueurs. À la fin de la

partie, qui consistait à faire passer un lourd ballon dans un anneau sans

l’usage des mains ou des pieds une des équipes était sacrifiée au dieu Jaguar.

L’histoire ne précise pas si c’était l’équipe gagnante ou perdante, de là

l’origine de compter dans son but ?

Il semble

qu’Ils vénéraient le dieu Jaguar et que les sacrifices humains faisaient partie

de leur coutume. Le sang jaillissant d’une tête coupée serait un bon

fertilisant pour la culture du maïs! Autre particularité de ce peuple était la

déformation crânienne pour les jeunes bébés de l’élite. Retenons la culture du

maïs, qui finit par se répandre dans tout le Nouveau-monde.

Tout près du

musée on retrouve l’ancienne caserne de pompier n-1 et la place d’Youville qui de 1844 au 25 avril 1849 était le siège

du parlement du Canada. C’est toute une leçon d’histoire, trop souvent oubliée,

que l’on revit en foulant les ruines de l’ancien marché Sainte-Anne.

Avec l’Union

du HAUT et du BAS Canada, Montréal devient, en remplacement de Kingston la

capitale de cette colonie Britannique. Trois groupes politiques importants

forment le parlement ayant obtenu le statut de gouvernement responsable. Parmi

eux les Tories qui représentent l’élite marchande anglophone de Montréal qui

fait fortune entre autres avec le commerce des céréales (dont le maïs).

lundi 28 septembre 2020

vendredi 25 septembre 2020

Sutton, le 25 septembre

|

| Il faut suivre la bonne direction sur les trottoirs |

Sutton c’est une vielle anglaise qui a appris le français.

Quand on parcourt ses rues, son histoire, celle de ses notables est

exclusivement anglophone.

Prenons le bon docteur Robert Tyre Macdonald, avec un nom

pareil il aurait pu vendre des hamburgers, mais non il étudie la médecine à

McGill. En 1882 il s’installe ici, et se fait bâtir tout près des églises en

1890. Il exercera 35 ans. En 1898 sa maison comme une grande partie de la vile

brûle.

La femme d’un marchand qui échappe de justesse au brasier

chasse les pilleurs au fouet de cheval.

En 1918 1919, un faxe news de l’époque emporte beaucoup des patients du bon docteur vers l’autre monde.

En après -midi ces dames escaladent le mont Sutton. Est ce qu’on reviendra un jour, la couleur des zones (pandémie) ne cesse de changer, des gardes armées nous barreront-ils l’accès de Longueuil?